2024年4月3日

レオメーターとDMAによる非線形粘弾性NLVEの応用ーウレタン材のゲル化点、曳糸性評価ー

なぜレオメーターとDMAを用いるのか

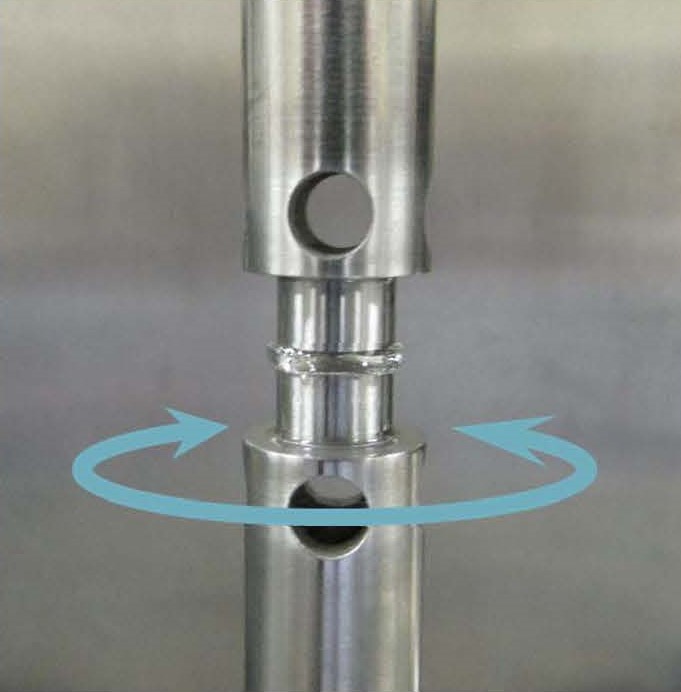

動的粘弾性装置には捩じり型(レオメーター)と縦振動型(DMA)の2種類があります。通常は、与えた歪に対して応力が線形応答となる微小歪振幅(レオメーター : SAOS, DMA : SAOE)で線形粘弾性LVEを測定します。SAOSとSAOEでは定数倍を除いて同じ結果が得られるので、レオメーターかDMAかは試料の形状で選んで構いません。

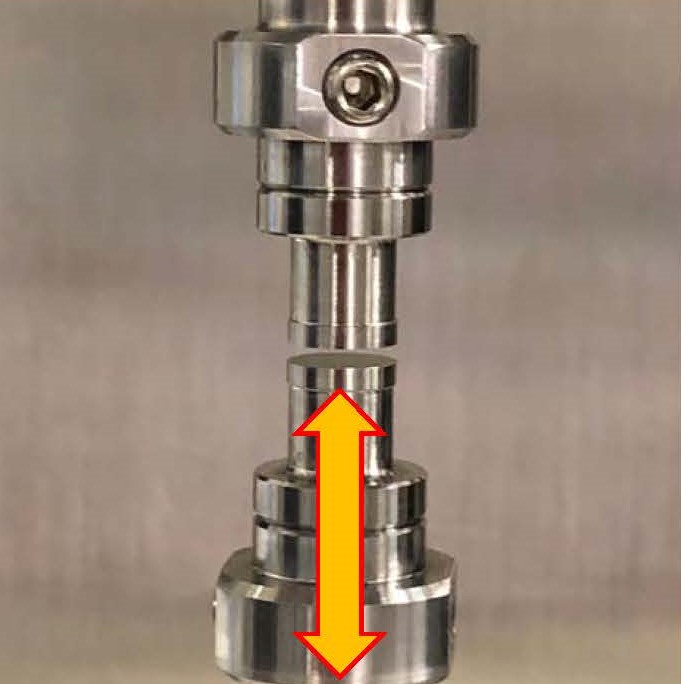

一方で、クリームの塗り心地や食品の滑らかさは横方向、粘着性や噛み心地は縦方向に大きく動かして評価します。一般に大きな歪振幅(レオメーター : LAOS, DMA : LAOE)を与えると非線形粘弾性NLVEが現われます。LAOSとLAOEでは全く異なる結果となるので、製品の使用状況に合わせてレオメーターかDMAかを選択します。

使用する機器

材料に捩じり方向に正弦波歪を与え、応力を測定します。トーション、平行板、コーンプレート、ディスポーザブルプレートなどの治具があります。測定対象は、液体、ゲル、ゴム、接着剤などです。

材料に引張り・圧縮方向に正弦波歪を与え、応力を測定します。引張、圧縮、三点曲げ、デュアルカンチレバー、シアーサンドイッチなどの治具があります。測定対象は、フィルム、プラスチックなどです。

NLVEの定量化

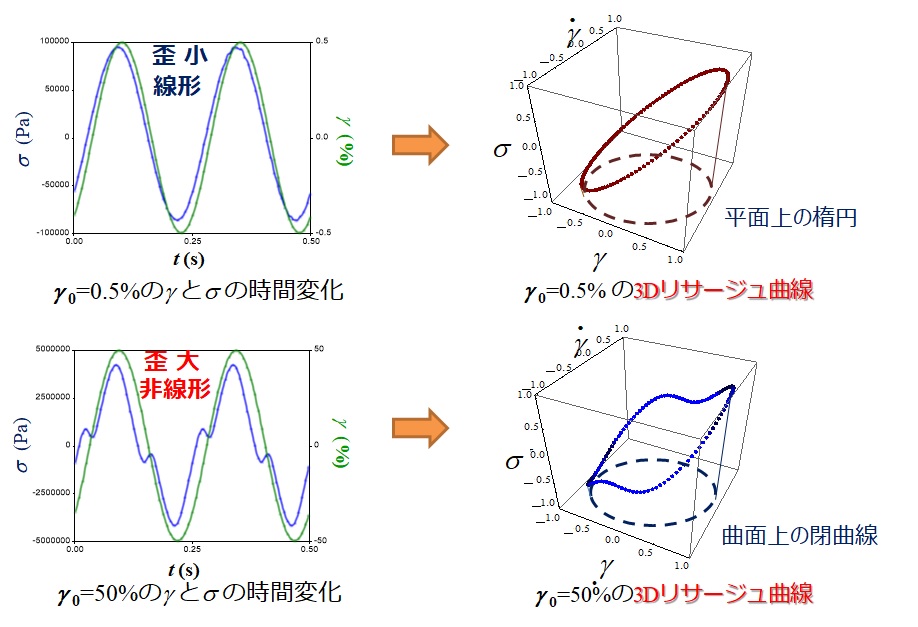

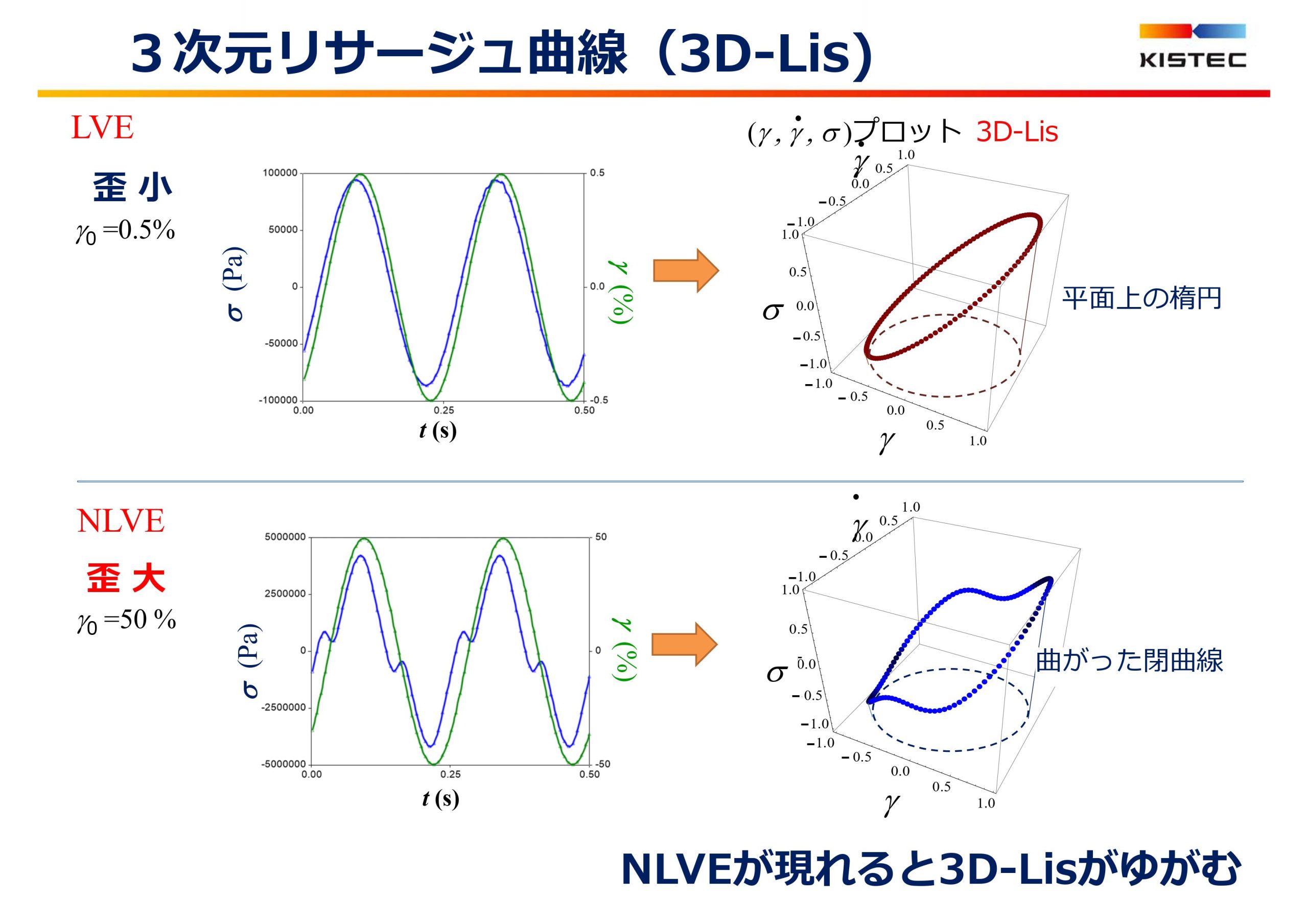

- 正弦波歪の振幅γ(入力)を大きくすると応力σ(出力)が正弦波から歪む現象を非線形粘弾性NLVEと呼びます。ゴムにγ0=0.5%(上段)とγ0=50%(下段)を与えた時のσを図1に示します。σは、γ0=0.5%では位相がずれた正弦波(LVE)ですが、γ0=50%になると歪んだ波(NLVE)となっています(図1左)。従来は、NLVEの有無に関わらずσの基本波成分からLVE指標を計算して粘弾性を評価していました。

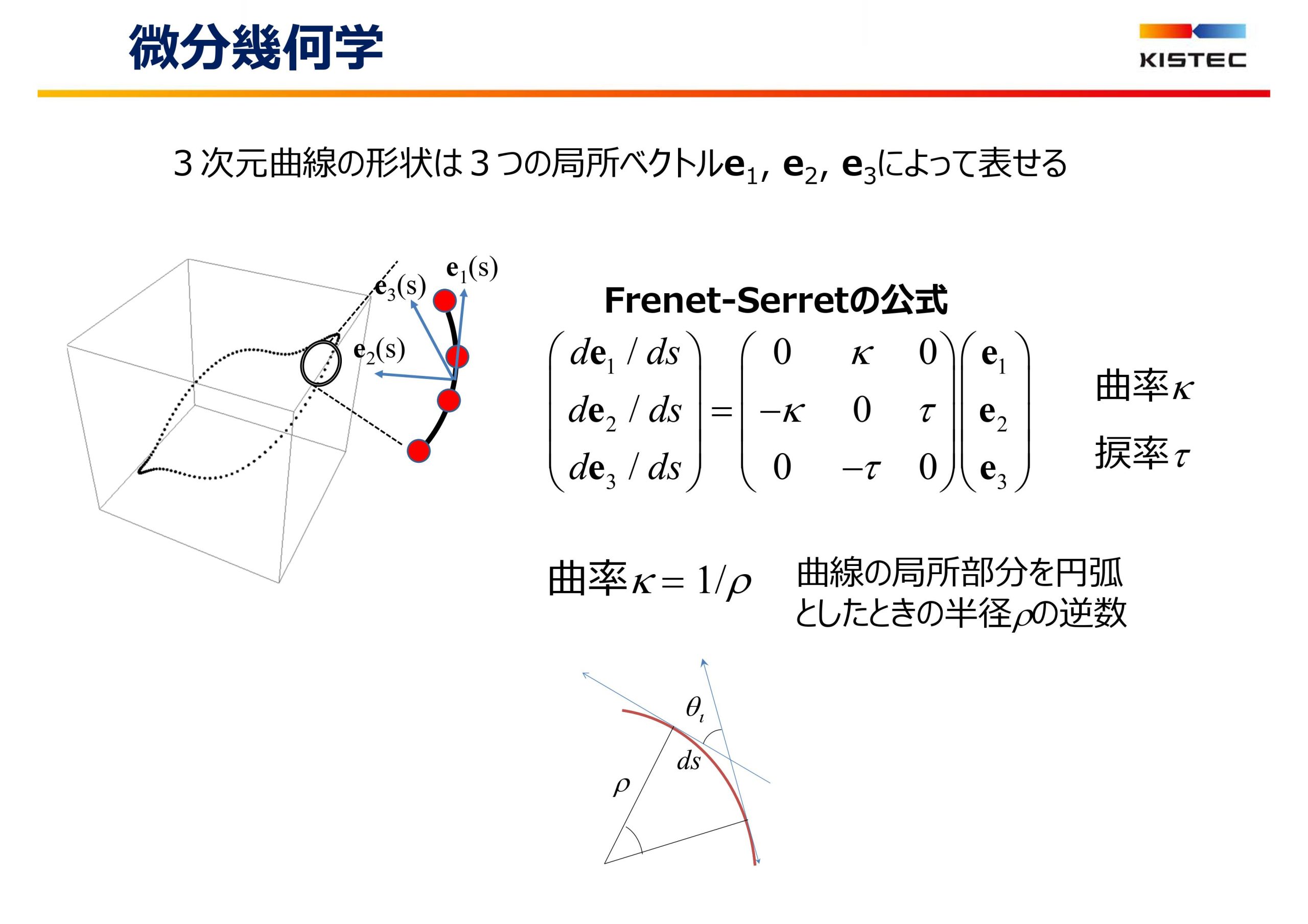

- KISTECで開発したLVE,NLVEに関わらず評価できる新しい粘弾性解析方法を紹介します。粘弾性データ(γ,dγ/dt ,σ)を規格化し3次元空間に表示すると1次元の閉曲線(3D-Lis)になります。図1右に示す通り、3D-Lisは、LVEでは平坦な楕円ですがNLVEになると曲がります。微分幾何学によれば、1次曲線の歪みは曲率κと捩率τで表せます(図2)。我々は粘弾性測定データから簡便にκを計算する公式を導出しました文献1。

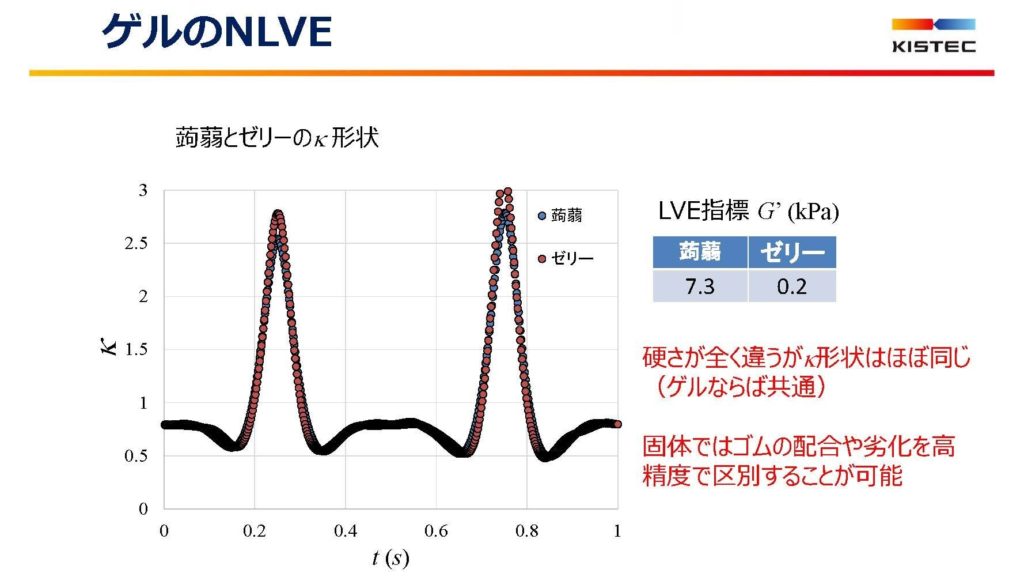

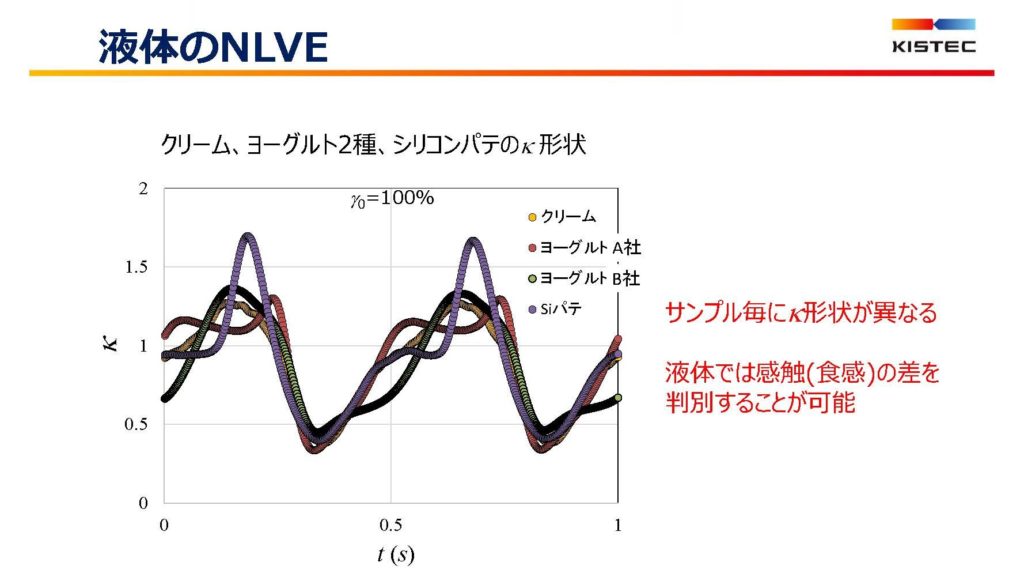

- 例としてゲル(蒟蒻、ゼリー)と非ニュートン液体(クリーム、ヨーグルト、シリコンパテ)におけるκの1周期時間変化(1Hz)を図3と図4に示します。

LAOS(レオメーター)によるウレタン材のゲル化点決定

- 本研究では、硬化剤に対する主剤割合CR(=硬化剤/(主剤+硬化剤))を細かく変えたウレタン材を作成し、LAOS(レオメーター)で液体(ゾル)から固体(ゲル)に変わるCR*値(ゲル化点)を探ることを目的としています。

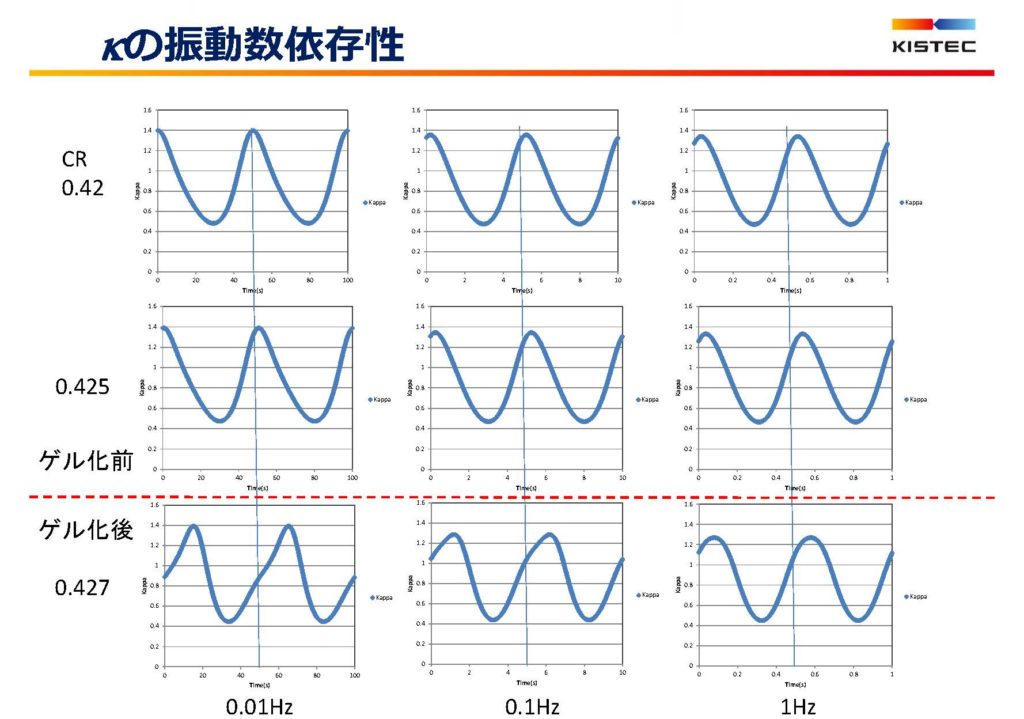

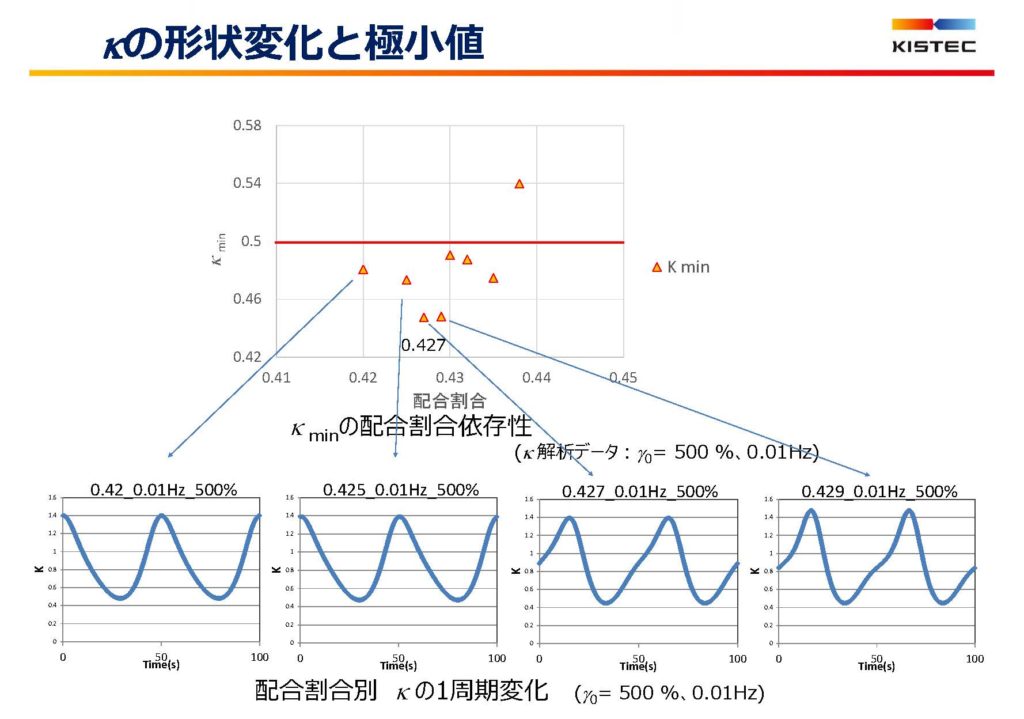

- 図5は試料にγ0=500%を与えた時のκの振動数変化です。振動数が1Hzでは大きな違いがありませんが、0.01HzではCRが0.425から0.427の間でκの形状が変化していることが分かります。さらに0.01Hzのκを詳細に調べるとκの最小値がLVEの理論値0.5より小さくなりました(図6)。

- そこで、NLVEの様子が変化する0.426付近をCR*と決定しました。この結果は、CR*決定の標準的な方法であるChambonとWinterの結果と矛盾しませんでした。但し、この材料は非常に柔らかいため、LVE領域γ0<10%ではトルクが検出限界となって精度よくCR*(G',G"振動数依存の交点)を求めることは大変困難です。本手法の利点は、試料が柔らかくても測定トルクが十分に高いNLVE領域γ0=500%でCR*を高精度で決定できることです文献2。

LAOE(DMA)による曳糸性評価

- 先の研究過程で、CR*付近でウレタン材が糸を引く性質(曳糸性)が大きく変わることを見つけました(図7)。本研究では、曳糸性の違いをLAOE(DMA)で解析することを目的としています。

- 曳糸性は作業時間に大きく関わることからコントロールしたいといった要望があります(図8)。DMAは上下方向に振動するため、押し込んだ後に引っ張り上げる過程で曳糸性を評価することが可能です。

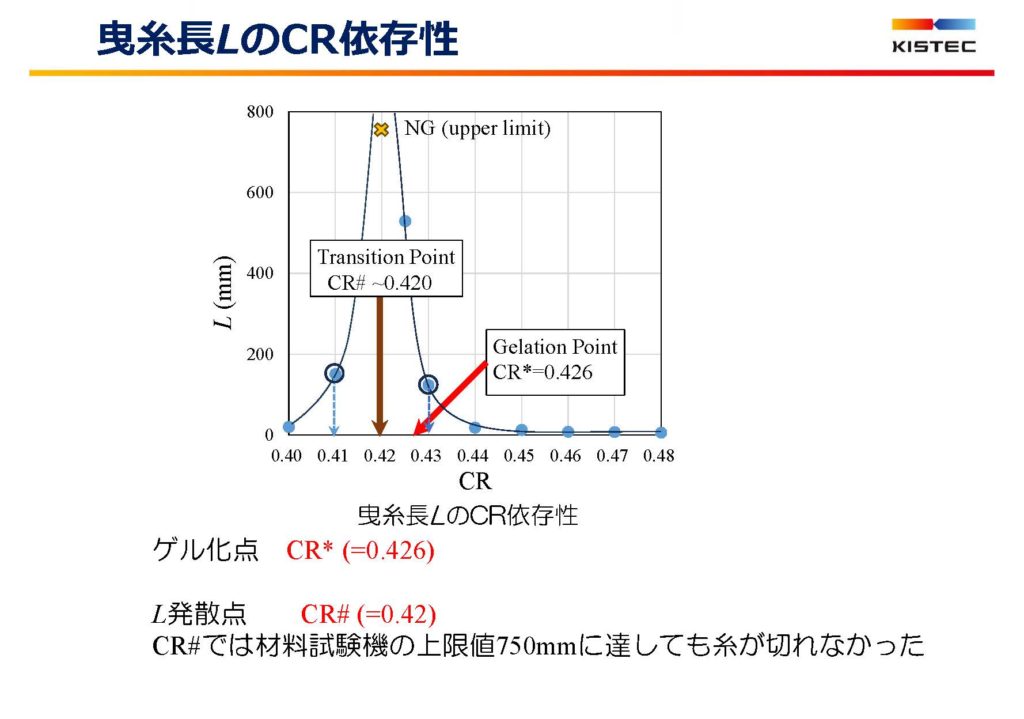

- スパチュラをウレタン材が入ったカップに差し込み、材料試験機で一定速度で引っ張り上げて糸が切れるまでの長さ(曳糸長L)とCRの関係を示します(図9)。LはCR#(≤ CR*)で最大となることが分かります。

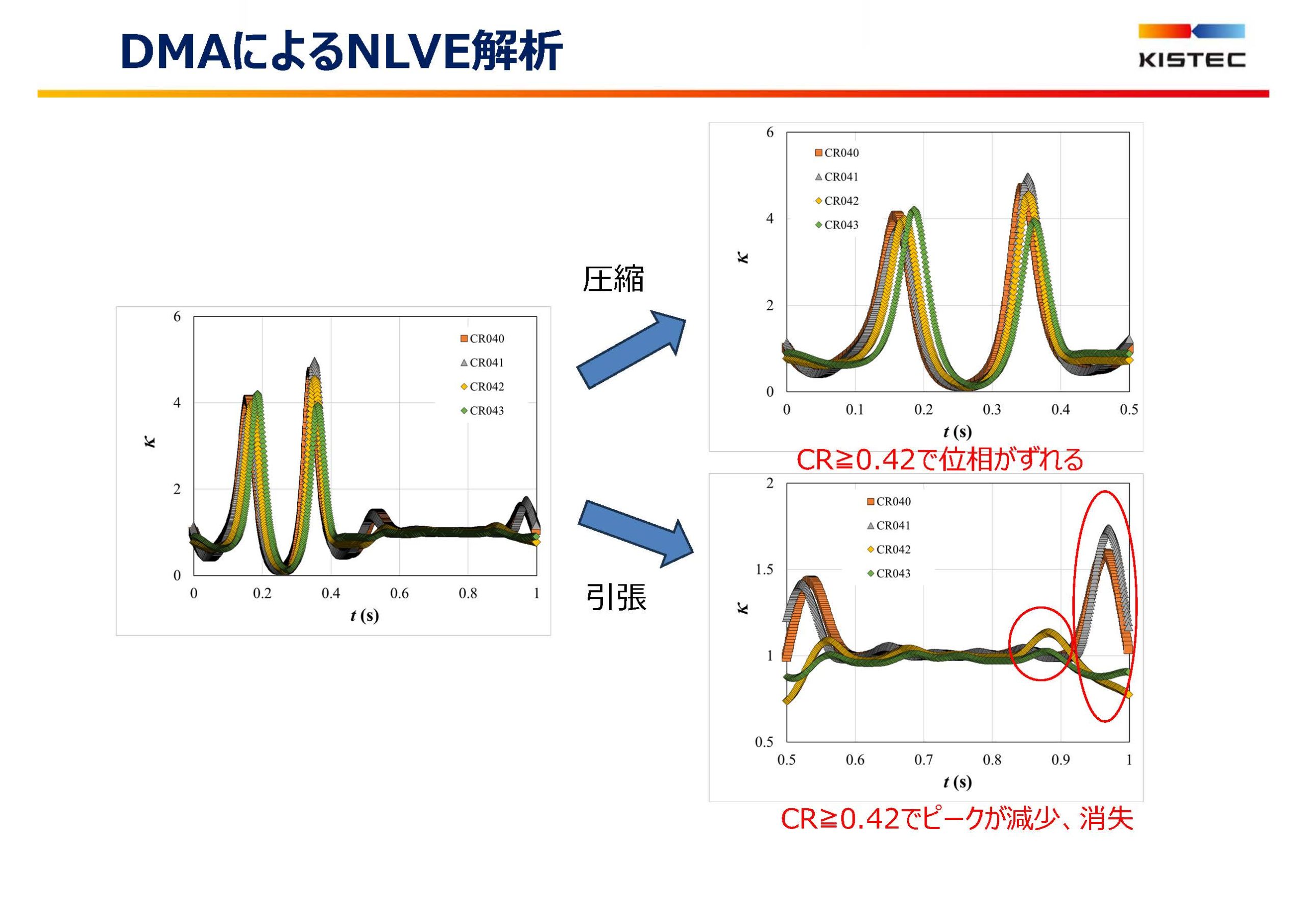

- DMAでウレタン材を測定し、NLVE解析を行った結果を図10に示します。柔らかい材料の場合、DMA測定では圧縮と引張が非対称となる為、LVE解析によるE'やE"は意味がありません

- 今回の結果から、曳糸性の違いでκ形状が変化することが分かりました。僅かなサンプル量で曳糸性を評価し、コントロールできる新たな測定方法を提案することが出来ました。

料金

| NO. | 項目 | 単位 | 料金 |

|---|---|---|---|

| E131901-01 | 動的粘弾性測定レオメーター(1走査1時間未満、冷凍機を使用しない場合) | 1走査(温度変化または振動数変化)につき | 18,150 |

| E131904-01 | 動的粘弾性測定DMA(1走査1時間未満、冷凍機を使用しない場合) | 1走査(温度変化または振動数変化)につき | 16,610 |

| E131907-01 | 動的粘弾性測定レオメーター(1走査2時間未満または冷凍機使用) | 1走査(温度変化または振動数変化)につき | 30,030 |

| E131913-01 | 動的粘弾性測定レオメーター(1走査3時間未満または液体窒素使用) | 1走査(温度変化または振動数変化)につき | 45,320 |

| E131910-01 | 動的粘弾性測定DMA(1走査2時間未満または冷凍機使用) | 1走査(温度変化または振動数変化)につき | 27,390 |

| E131919-01 | 試料調製(取り付け困難なもの) | E131901-01, E131904-01, E131907-01, E131910-01, E131913-01に適用 | 2,970 |

ご利用方法

依頼試験(KISTEC事業名:試験計測)、委託受託(KISTEC事業名:技術開発受託)で利用できます。