2023年5月9日

EPMA、SEM–EDXによるピーク位置が近接している元素で構成された材料の定性分析

EPMA,SEM–EDXの特徴

固体材料表面に電子線を照射し、特性X線を計測することにより、固体表面の構成元素やその分布を知ることができます。

X線の検出方法の違いにより、波長分散型X線分光法であるEPMAとエネルギー分散型X線分光法のSEM–EDXがあり、それぞれ異なる特徴を有します。

まず、SEM–EDXは検出効率が高く、短時間で多元素を同時に分析できる利点があります。

これに対して、EPMAはエネルギー分解能と測定感度において優位性を示します。

ここでは、EPMAのエネルギー分解能について事例を紹介します。

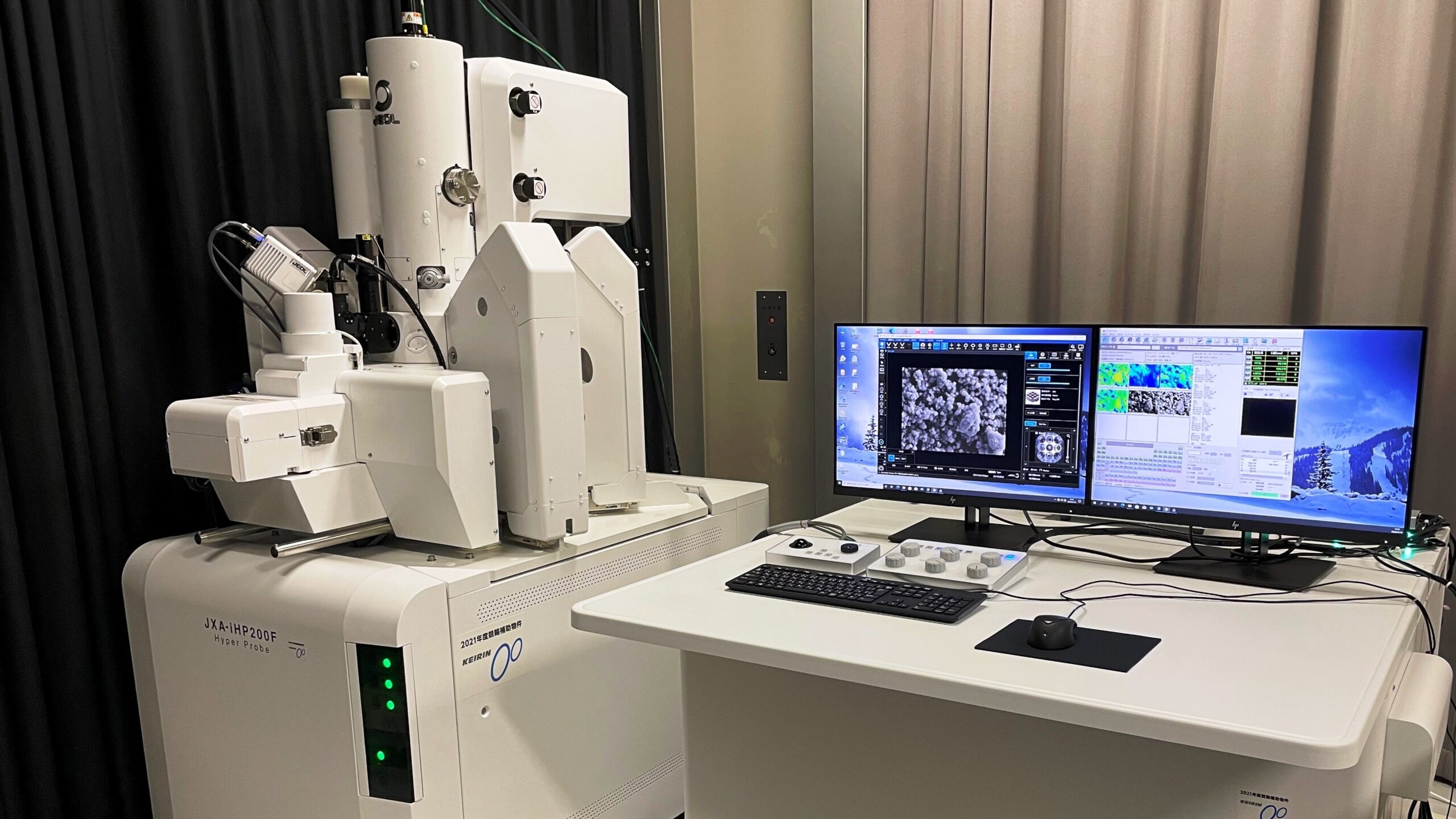

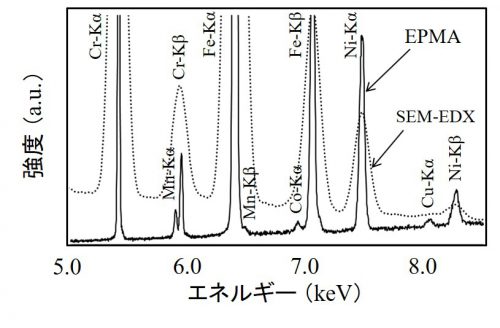

ステンレス鋼の定性分析結果

両手法を比較した一例としてステンレス鋼の定性分析結果を図1に示します。SEM–EDXでは、ステンレス鋼中のMnやCoといった微量元素は、そのKα線が、主元素であるCrやFeのKβ線と重なるために検出が困難です。一方、EPMAは、エネルギー分解能が高いため、各元素のKα線とKβ線を分離した観測が可能です。

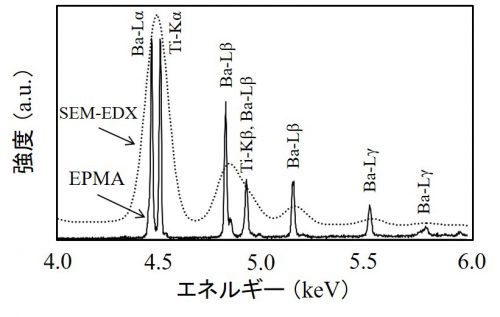

チタン酸バリウムの定性分析結果

セラミック積層コンデンサやスマートフォンなど、情報通信機器の小型化に欠かすことのできない材料であるチタン酸バリウムについて測定を行った例を図2に示します。この例ではTiとBaはピーク位置が近接しており、SEM–EDXのエネルギー分解能ではピークの分離が困難ですが、EPMAではピークが分離できています。

料金

| NO. | 項目 | 単位 | 料金 |

|---|---|---|---|

| E111013-01 | 電子線マイクロアナライザ観測(FE-EPMA) | 1ヶ所につき | 29,370 |

| E120407-01 | 表面観察(FE-EPMAによる) | 1ヶ所につき | 20,350 |

ご利用方法

依頼試験(KISTEC事業名:試験計測)、委託受託(KISTEC事業名:技術開発受託)で利用できます。